Préserver ses souvenirs, c’est leur offrir une seconde vie. Après des années de photographie argentique, l’envie de numériser mes diapositives, négatifs et tirages papier est devenue une évidence… puis une obsession. Voici le récit de mes expérimentations, mes réussites et mes tâtonnements pour transformer des images analogiques en fichiers numériques durables.

🤔 Premiers essais : le scanner de films (2010)

En 2007, j’ai commencé avec le Plustek OpticFilm 7200, un scanner dédié aux films 24×36. Bien que la qualité des scans soit correcte, le processus s’est vite révélé laborieux. Les défauts d’émulsion (poussières, rayures, moisissures) rendaient le nettoyage interminable. Face au volume d’images à traiter, j’ai dû renoncer à cette méthode.

- Scanner de films Plustek OpticFilm 7200 (www.filmscanner.info)

🤔 Deuxième tentative : reflex numérique + projecteur de diapositives (2014)

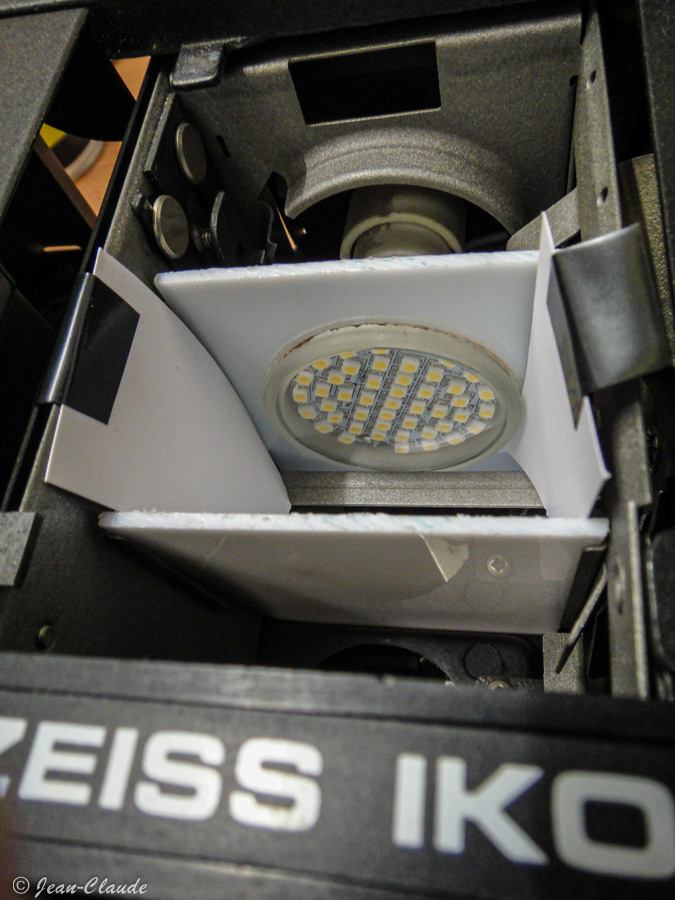

Inspiré par un blog, j’ai modifié un projecteur Zeiss Ikon Perkeo pour y intégrer une lampe LED et y aligner mon reflex Nikon D5300. Le système permettait une prise de vue rapide, mais les résultats étaient mitigés : flous, tremblements dus au ventilateur, et cadrages bancals. Malgré quelques améliorations, cette méthode ne permettait pas de traiter les négatifs.

- blog de Marceline et Julien Coillard (julien.coillard.fr)

Mise en œuvre

La première étape a consisté à transformer le projecteur de diapositives, une opération digne d’une chirurgie de précision. Il a fallu retirer l’objectif talon, désactiver l’autofocus à l’aide d’un fer à souder, et remplacer l’ampoule halogène de 250 watts par une ampoule LED domestique, choisie pour sa température de couleur maîtrisée.

Le projecteur, installé sur le coin d’une table, reste parfaitement stable grâce à ses pieds en caoutchouc. En face, l’appareil photo repose sur son trépied. L’alignement de l’axe optique entre la diapositive et l’objectif demande de la patience pour obtenir une précision optimale.

Un tube en carton noir remplace l’objectif d’origine du projecteur, agissant comme pare-reflet pour éliminer toute lumière parasite. Les diapositives sont insérées dans un chariot pouvant en contenir jusqu’à 50, et leur défilement se contrôle via la télécommande du projecteur.

Côté reflex, l’autofocus est activé, et les réglages du Picture Control sont volontairement réduits au minimum pour limiter les contrastes et la saturation (des essais entre les profils “standard” et “neutre” sont recommandés). La prise de vue s’effectue en priorité à l’ouverture : f/8, 100 ISO, en format RAW.

Le processus est rapide et fluide : on avance le chariot, on attend deux secondes pour stabiliser l’image, on déclenche, puis on passe à la diapositive suivante. L’usage d’une télécommande pour le reflex est indispensable pour éviter tout déplacement de l’appareil, qui compromettrait l’alignement et nécessiterait un recalibrage fastidieux.

Retour d’expérience

Les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur de mes attentes : les images manquaient de netteté, du moins selon mes critères. Il faut dire qu’à l’époque, j’utilisais un Nikon D60 doté d’un capteur de seulement 10 mégapixels.

Un autre facteur perturbant provenait du ventilateur du projecteur, impossible à désactiver sans démonter l’ensemble du circuit électrique. Ce dernier générait de légères vibrations, visibles sur les clichés pris à vitesse lente — typiquement 1/8 s à 100 ISO.

Pour compenser, j’ai tenté d’augmenter la puissance de l’ampoule LED, ce qui m’a permis de monter à 1/30 s à 100 ISO. Mais cette solution a introduit de nouveaux problèmes : les hautes lumières étaient souvent surexposées et les ombres trop denses. Des essais avec un flash en remplacement de la LED ont accentué ces défauts, de manière assez inexplicable.

Autre difficulté : le passage automatique des diapositives. Trop souvent, la diapo se retrouvait mal positionnée dans son logement, en raison du jeu entre la glissière et le support. Pour pallier ce défaut, je devais systématiquement cadrer plus large afin de m’assurer que l’image entière apparaissait dans le viseur, même si elle était légèrement de travers.

Chaque photo nécessitait donc un recadrage en post-traitement, parfois important. Heureusement, le passage au Nikon D5300 et ses 24 mégapixels m’a offert une marge de manœuvre bien plus confortable : je pouvais rogner davantage tout en conservant une résolution satisfaisante pour les images finales.

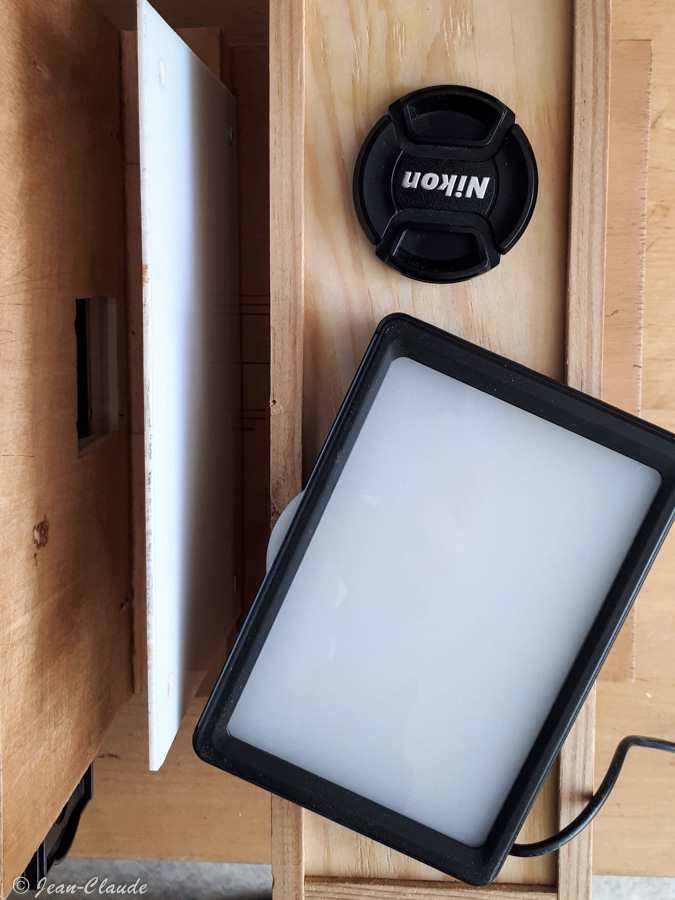

😀 Solution DIY : banc de numérisation maison (2020)

En 2020, j’ai construit un banc de reproduction en bois pour numériser à la fois les diapositives et les négatifs. L’éclairage est assuré par une plaque LED 5600K, et un cache en carton évite les reflets parasites. Ce système offre une bien meilleure maîtrise du processus, avec des résultats plus homogènes et une exposition plus précise.

👉 Je vous invite à consulter l’article écrit par Steven Heap (www.diyphotography.net) : How to build a DIY 35mm slides and negatives copying machine.

Mise en œuvre

La première étape consiste à définir les dimensions du socle. Sa longueur est déterminée par des essais successifs, en tenant compte de la distance de mise au point à laquelle on ajoute environ 20 cm pour intégrer un système d’éclairage. À titre indicatif, le socle mesure 250 × 550 mm, bien qu’une réduction d’une vingtaine de centimètres soit envisageable. L’appareil photo est fixé à l’aide d’une attache rapide universelle, pratique et fiable.

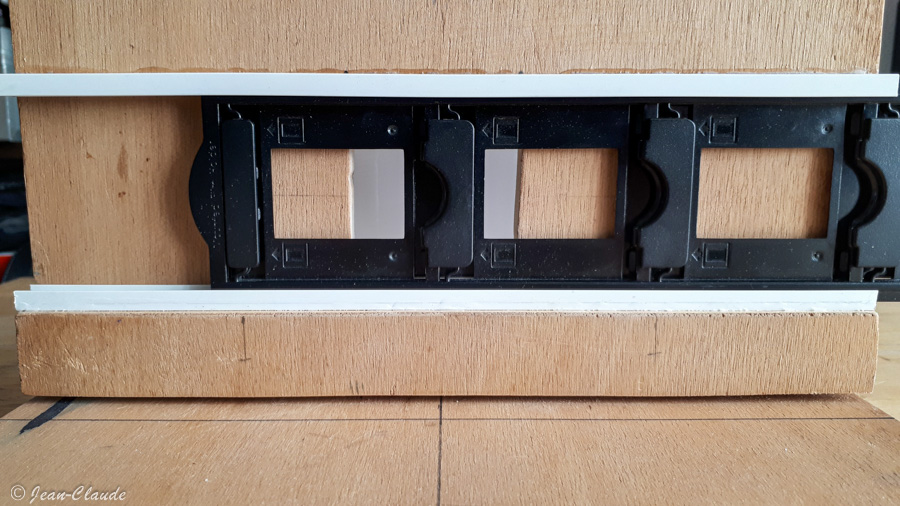

Les supports coulissants pour diapositives et bandes de négatifs proviennent de mon ancien scanner Plustek, mentionné en début d’article. On peut également en trouver dans les magasins spécialisés ou sur les plateformes de vente en ligne.

🔧 Focus sur le « porte glissière 24×36 »

Passons à l’élément le plus délicat du dispositif : le fameux « porte glissière 24×36 ». Pour guider le support coulissant des diapositives ou négatifs, j’ai utilisé une baguette en PVC en forme de U, dénichée au rayon quincaillerie d’un magasin de bricolage. Ce rail assure un glissement fluide et sans jeu du support.

Le réglage précis de la distance de prise de vue et de la hauteur de la diapositive à photographier a demandé plusieurs essais. Une fois ces paramètres définis, j’ai percé une ouverture rectangulaire légèrement inférieure à celle du cache carton d’une diapositive, permettant un éclairage arrière du film.

Le porte glissière est ensuite fixé au socle en bois à l’aide de deux boulons, placés à chaque extrémité. Les vis traversent le socle verticalement via des trous oblongs, autorisant un léger déplacement avant/arrière ainsi qu’une rotation fine. Ce jeu contrôlé permet d’ajuster avec précision la mise au point et le parallélisme entre le support et le capteur de l’appareil photo. Une fois les réglages effectués, il est essentiel de bien serrer les boulons pour garantir la stabilité de l’ensemble.

Retour d’expérience

💡 L’éclairage : un équilibre subtil

La gestion de la lumière pour la numérisation des photos est un véritable défi. J’ai d’abord expérimenté l’usage du flash, comme le recommande Steven Heap dans son article. Toutefois, j’ai constaté que cette méthode tend à obstruer les zones sombres et à surexposer les hautes lumières, ce qui nuit à la qualité globale de l’image.

J’ai ensuite tenté une approche plus douce avec une lampe de lecture, placée à environ 15 cm de la fenêtre d’éclairage, derrière un petit diffuseur ajouté par la suite. Malgré cette précaution, la lumière restait mal répartie et le temps de pose devenait excessif, ce qui compliquait la prise de vue.

Finalement, c’est l’utilisation d’une plaque LED positionnée derrière le diffuseur qui m’a donné entière satisfaction. Ce panneau lumineux offre une température de couleur de 5600K, proche de la lumière naturelle, et un flux lumineux de 1000 lumens, garantissant une illumination homogène et efficace.

🛡️ Le cache anti-reflet : une astuce simple et efficace

Pour éviter les reflets indésirables provenant des éclairages ambiants ou de la lumière du jour, il est conseillé de travailler dans l’obscurité : éteindre les plafonniers et tirer les rideaux. De mon côté, j’ai fabriqué un cache anti-reflet en carton, en forme de tunnel en U, qui s’emboîte autour de l’objectif et vient s’appuyer contre la glissière de la diapositive. Ce dispositif réduit considérablement les interférences lumineuses extérieures.

📷 Réglages de l’appareil photo : précision et contrôle

La prise de vue s’effectue à l’aide d’une télécommande filaire connectée au reflex, avec une visée en mode Live View. Pour débuter, j’ai opté pour le mode priorité à l’ouverture, réglé sur f/8 et 100 ISO. Rapidement, je me suis aperçu que les images étaient légèrement sous-exposées, d’environ 1 à 1,5 diaphragme. J’ai donc ajusté le temps de pose pour corriger l’exposition dès la capture.

Mes réglages de base sont désormais les suivants :

- Format : RAW

- Mode : Manuel

- Ouverture : f/8

- Vitesse : 1/60 s

- Sensibilité : 100 ISO

- Picture Control : Neutre

Pour vérifier la répartition lumineuse, je photographie le puits de lumière sans pellicule, après avoir fait la mise au point sur une diapositive et désactivé l’autofocus. Dans Lightroom, je contrôle les niveaux RVB aux quatre coins de l’image ainsi qu’au centre. Ces valeurs varient selon la position de la plaque LED, ce qui permet d’ajuster précisément l’éclairage.

😀 Formats atypiques : le 6×9 et les 28×28

🎞️ Un bricolage pour les négatifs 6×9

Pour les négatifs 6×9, j’ai conçu une pochette en carton maintenant le film à plat sur une table lumineuse. L’appareil photo est monté à la verticale, et l’alignement est ajusté à l’aide d’un miroir pour éviter les distorsions.

Mise en œuvre

Assemblage du support – Les deux plaques de carton sont fixées ensemble à l’un des bords à l’aide d’un morceau d’adhésif, formant une pochette souple.

Découpe de l’ouverture – Un trou rectangulaire est percé au centre, traversant les deux cartons, aux dimensions exactes du négatif (6×9 cm).

⚠️ Il est essentiel que les bords du négatif soient bien maintenus entre les deux plaques, sans jeu.

Fermeture du support – Deux bracelets élastiques identiques sont utilisés pour maintenir la pochette bien fermée et le négatif en place.

Installation pour la prise de vue – La table lumineuse est posée à l’horizontale. L’appareil photo reflex est monté à la verticale sur un trépied, avec le capteur parfaitement parallèle à la surface lumineuse. Un niveau à bulle (intégré au trépied ou au boîtier) permet d’ajuster précisément l’alignement.

Réglages recommandés de l’appareil : Format : RAW, Mode : Manuel, Ouverture : f/8, Vitesse : 1/60 s, ISO : 100, Autofocus : activé

🎞️ Un bricolage pour les diapositives 126

Pour les formats 126, j’avais conçu un support coulissant adapté aux diapositives carrées (28×28 mm), en recyclant simplement un vieux calendrier en carton. Et, coup de chance en examinant de plus près : la largeur du support s’est révélée être précisément de 28 mm, parfaitement compatible avec ces diapositives.

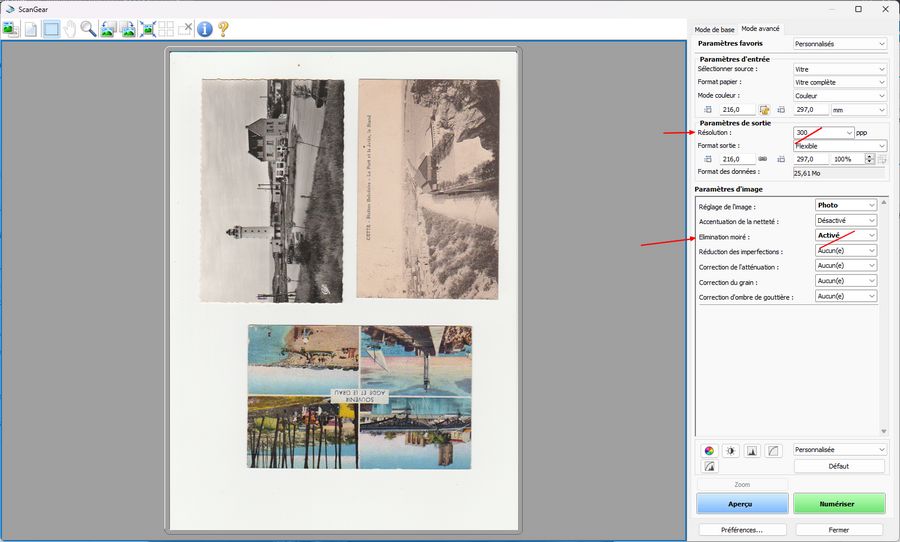

😀 Tirages papier : le scanner à plat

Pour les photos papier, j’utilise un vieux scanner avec sortie en TIFF. Résolution minimale : 300 dpi. Le format TIFF évite les artefacts de compression et facilite les retouches. Pour les impressions (cartes postales, coupures de presse), l’option de détramage est essentielle.

En complément

💡 Alignement au miroir : pour une numérisation sans distorsion

Même avec un bon niveau à bulle, il n’est pas toujours évident d’obtenir un alignement parfait entre le capteur de l’appareil photo et le plan du film à numériser. Une méthode simple et efficace consiste à utiliser un miroir pour ajuster précisément l’axe optique.

📐 Étapes à suivre :

- Placer le miroir Posez un miroir à l’endroit exact où se trouvera le négatif, sur la surface de la boîte lumineuse.

- Centrer le reflet Orientez l’appareil photo de manière à ce que le reflet de l’objectif apparaisse parfaitement centré dans le viseur ou sur l’écran en mode Live View.

- Ajuster l’alignement Si le reflet est décalé, déplacez légèrement l’appareil jusqu’à ce qu’il soit parfaitement aligné. Cette étape est plus facile avec un appareil sans miroir ou en utilisant le mode Live View.

Cette technique, inspirée du guide How To Adjust for Low Distortion publié sur les forums de Negative Lab Pro, permet de minimiser les distorsions optiques et d’obtenir une image bien droite, sans inclinaison ni déformation.

💡 Comment nettoyer diapos et négatifs ?

checklist pratique que vous pouvez garder à portée de main :

⚠️ Précaution essentielle avant tout nettoyage humide

L’émulsion photographique est une surface fragile. Toute intervention avec une base humide peut l’endommager gravement. Avant d’appliquer une solution liquide, il est vivement recommandé de faire un test sur une image sans grande valeur, afin d’éviter toute mauvaise surprise sur vos clichés les plus précieux.

✅ Avant le nettoyage

- Préparer un espace propre, sans courant d’air

- Mettre des gants en coton ou nitrile

- Préparer : poire soufflante, pinceau doux, microfibre, solution (eau distillée + alcool isopropylique 50/50, parfois risqué)

✅ Nettoyage des diapositives/négatifs

- Souffler délicatement avec la poire pour enlever poussière libre

- Passer un pinceau antistatique si besoin

- Si traces persistantes : essuyer doucement avec microfibre (+ légèrement humidifiée, très délicatement)

- Toujours essuyer en ligne droite, sans pression excessive

✅ Cas particuliers

- Moisissures légères : coton-tige ( + solution, très délicatement)

- Films collants ou très abîmés : ne pas insister, envisager un labo spécialisé

✅ Avant numérisation

- Ranger les films nettoyés dans des pochettes neuves sans acide

- Nettoyer la vitre/passe-vue du scanner avec microfibre

- Vérifier rapidement à la lumière qu’aucune poussière visible ne reste.

💡 Développement numérique : retoucher et valoriser ses images

📷 Diapositives

Le traitement des diapositives s’effectue dans Lightroom avec les réglages suivants :

- Profil d’image : Neutre

- Température de couleur : 5600K (équivalent lumière du jour)

- Étapes : recadrage, ajustements de contraste et de netteté, puis retouches locales si nécessaire

- Orientation : inversion horizontale et rotation selon le sens de la prise de vue

🎞️ Négatifs couleur

Le développement des négatifs couleur est plus délicat en raison du masque orange propre aux films argentiques. Pour une inversion fidèle des couleurs, j’utilise Negative Lab Pro, un plugin spécialisé pour Lightroom, conçu pour gérer ce type de conversion avec précision.

Guide vidéo de Negative Lab Pro pour Lightroom (en anglais)

🖌️ Photoshop

Pour les finitions, Photoshop permet de corriger les défauts physiques des images :

- Rayures, poussières, taches : traitement par calques et correcteur localisé

- Améliorations avancées : utilisation de filtres IA pour la restauration, la colorisation ou le renforcement des détails

Conclusion

Numériser ses photos anciennes, c’est bien plus qu’un simple transfert de support : c’est une démarche de mémoire, de patience et de passion. Chaque méthode a ses contraintes, mais le résultat en vaut la peine. Ces images, une fois restaurées, peuvent être partagées, sauvegardées et transmises aux générations futures.